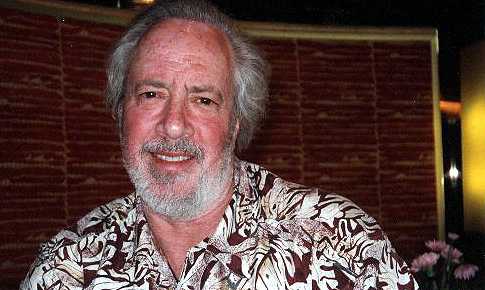

Se me perguntassem até quantos anos eu gostaria de viver, responderia de bate-pronto: "até onde minha mente preservasse a lucidez". Já que com a natural e cruel desaceleração do metabolismo, muito do que me faz a vida interessante hoje, cederá, um dia, à inevitável decadência física na trajetória que me resta. Só por esse motivo já valorizo tanto o passado. O passado que todos nós vivenciamos através dos prazeres do corpo e da mente, do ócio e das realizações pessoais. Seguramente, se de lembranças viveremos, é porque o passado é presente e futuro também. Todos girando simultaneamente a despeito da cronologia, e dentro do que nosso pseudo entendimento chamaria de consciência. Paralelamente, a longevidade ativa de outrem nos reforça a sensação de que também podemos alcança-la. Fazendo-nos assim, menos ansiosos em "aproveitar" todo e qualquer minuto disponível, no vislumbre de uma velhice inerte e redentora. Foi assim que me senti confortado, ao deparar minha juventude com a energia de um nonagenário e sarcástico velhinho, que, vez por outra, dava o ar de sua graça em entrevistas e aparições na TV. Seu nome, Billy Wilder. Diretor e roteirista de cinema, autor de obras-primas como "Pacto de Sangue", "Farrapo Humano", "Crepúsculo dos Deuses", "A Montanha dos Sete Abutres", "O Pecado Mora ao Lado", "Testemunha de Acusação", "Quando Mais Quente Melhor" e "Se Meu Apartamento Falasse", entre tantas outras. Ou simplesmente Samuel Wilder, nascido em Sucha, parte do então império austro-húngaro em 1906, e morto dia 28 de março de 2002, aos 95 anos de idade em sua casa em Bervely Hills, vitimado por pneumonia. Morreu diferentemente do que desejava: "Aos 104 anos, gozando de boa saúde, alvejado por um tiro dado por um marido que me encontrasse trepando com a mulher dele".

Filho de um hoteleiro, ele mesmo dizia que o sonho de seus pais era o típico sonho de uma família pequeno-burguesa, abençoada com dois filhos, dentre os quais, um deveria ser médico, outro advogado. Para felicidade do resto do mundo, isso não ocorreu. Decidido não mais depender financeiramente do pai, encantou-se com a imagem de jovens americanos trajando capas Burberry, com um cartão escrito "imprensa" na aba do chapéu, entrevistando celebridades. "Era isso que eu queria ser", dizia: repórter. Assim, aos trancos, Wilder fez incursão pelo jornalismo vienense no início dos anos 20. Nesta época , participar do insólito mundo das redações, forjava no espírito e na mente, subsídios suficientes para despertar genialidades multifacetadas. Gente que, mais tarde, se tornaria muitas das maiores cabeças do teatro, rádio, cinema, e literatura, na primeira metade do século XX. Chega a ser escalado para entrevistar Richard Strauss e até mesmo Sigmund Freud. Este último, ao recebe-lo, perguntou: "O Senhor é repórter?" "Jawohl, Herr Professor!", respondeu Wilder. Freud fez um gesto com a mão e disse: "A saída é por ali." Ainda assim, Wilder confessou anos depois que sua "expulsão", foi uma glória maior do que ter sido convidado de honra num jantar de gala promovido por Kadhafi.

Em 1926, abandona o emprego de repórter em Viena e parte para Berlim. Já com inspirações a roteirista de cinema. Deseja escrever filmes no estilo de seu ídolo confesso, o diretor alemão Ernst Lubitsch. Tão óbvio quanto obtuso, deu várias vezes com a cara na porta. Enquanto isso, pra encher a barriga pelo bolso, aos 20 anos, emprega-se como dançarino num elegante hotel chamado Eden , na Budapesterstrasse. Incomodado com o estigma da profissão, desiste em apenas dois meses. Mas a história já preparava seus revezes. Três anos depois, em 1929, ainda em Berlim, escreve seu primeiro roteiro para um filme mudo chamado "Der Teufelsreporter". Em 1930 roteiriza "Menschen am Sonntag (Gente de Domingo)" filme dirigido por Robert Siodmak e Edgar Ulmer, e que tem como assistente de câmera Fred Zinnemann. Todos, nomes posteriormente aclamados no cinema americano. Considera-se este, o primeiro filme realista alemão. Trabalha na UFA (Universum Film Aktiengesellschaft), principal estúdio cinematográfico alemão, até 1933 quando decide deixar o país já sob a sombra do nazismo. Em sua biografia " O Resto é Loucura"(1992) de Hellmuth Karasek, editora DBA, Wilder conta que naquele mesmo ano, no UFA-palast (cinema do estúdio), numa pré-estréia, ele estava sentado à poucas fileiras de Hitler, e portanto, poderia tê-lo alvejado. "De qualquer modo você não atirou nele", retrucou o biógrafo. "Nem quase", respondeu Wilder. "Faltavam-me duas coisas: coragem e um revólver."

Como tantos, Wilder, de origem judaica, ruma para os Estados Unidos, e durante a trajetória dá uma "paradinha" em Paris onde dirige pela primeira vez. "Mauvaise Graine"(1934), filme que tem o roteiro baseado num argumento do próprio. Em 1934, pelas mãos do produtor Joe May, recebe uma passagem de ida para Hollywood, um contrato de seis meses e 150 dólares semanais. Só depois é que a Columbia descobriu que sua mais recente aquisição mal falava inglês. Neste período, 1935, Wilder alojava-se num vestíbulo de mulheres no porão do Château Marmont. Tudo que tinha era uma cama de armar e um prato de sopa. Dizia que este foi o ponto mais baixo em que chegou na vida. Tempos depois arrumou emprego na Paramount, recebendo 250 dólares semanais. Foi escalado por Manny Wolfe, então chefe da seção de 104 roteiristas do estúdio, para trabalhar ao lado de Charles Brackett. Brackett, um rico nova-iorquino diplomado em Ciências Jurídicas por Harvard, contrapunha-se em muitos sentidos à Wilder. "Já" morava em Bervely Hills num apartamento que dava para Sunset Boulevard, decorado com uma infinidade de quadros retratando ovelhas. Muitos apostariam num rompimento na primeira linha escrita à quatro mãos. Mas como em Hollywood todos os sonhos são possíveis, o que era para ser um pesadelo de discórdias, transformara-se na mais afinada dupla de roteiristas do estúdio.

Assim, finalmente Wilder/Brackett escrevem para Ernst Lubitsch que dirigiu "A Oitava Esposa do Barba Azul" (1938), com Gary Cooper e Claudette Colbert. Comédia romântica pontuada pelo Lubitsch Touch, e pelos espirituosos diálogos de Wilder. Em seguida veio "Meia-noite"(1939) , dirigido por Mitchell Leisen, também, com Colbert e Don Ameche. Filme menos festejado, que não perde em nada para " A Oitava ...". No mesmo ano surge "Ninotchka", novamente de Lubitsch, fazendo Greta Garbo rir à vontade ( e pela primeira vez no cinema), encarnando uma burocrata soviética que se entrega ao hedonismo parisiense. Uma crítica sarcástica ao bolchevismo. Diálogos memoráveis, para um filme que flutua sob a leveza das mãos do seu diretor. Talvez este seja mesmo o melhor roteiro escrito por Wilder para outros diretores. Apesar das excentricidades conflitantes, Wilder/Brackett, trabalharam juntos de 1938 à 1950, quando, segundo Brackett, ressentido, afirmava que o rompimento partiu de Wilder. Na verdade, antes disso houve um hiato quando Brackett se recusou a trabalhar no projeto de "Pacto de Sangue"(1944), por achar a história original ruim. O desligamento final ocorreu com "Crepúsculo dos Deuses" (1950). Nesse período fértil da dupla, nasceram grandes roteiros para um total de 13 filmes.

Em "A Incrível Suzana" (1942) seu primeiro filme como diretor em Hollywood , Wilder já acerta a mão fazendo Ginger Rogers se passar por uma garotinha, por não poder pagar uma passagem de trem. Hilária a seqüência, onde, num baile, todas as garotas usam o "penteado" Veronica Lake. "Cinco Covas no Egito" (1943) o segundo filme dirigido por ele, tem como cenário a batalha em El-Alamein, entre os ingleses e os Deutsches Afrika Korps do marechal-de-campo Erwin Rommel , aqui caricato na pele de ninguém menos que Erich Von Stroheim. Particularmente é o que não me agrada muito no filme. A figura de Rommel funciona muito mais na ambigüidade encenada por James Mason em "A Raposa do Deserto "(1951), de Henry Hathaway, do que na caricatura experimentada por Wilder. Entretanto, só após o término da Segunda Guerra é que o resto do mundo pôde conhecer um pouco mais sobre as verdades e mentiras a respeito do emblemático marechal. James Mason repetiria o papel em "Ratos do Deserto" (1953) de Robert Wise.

Em "A Incrível Suzana" (1942) seu primeiro filme como diretor em Hollywood , Wilder já acerta a mão fazendo Ginger Rogers se passar por uma garotinha, por não poder pagar uma passagem de trem. Hilária a seqüência, onde, num baile, todas as garotas usam o "penteado" Veronica Lake. "Cinco Covas no Egito" (1943) o segundo filme dirigido por ele, tem como cenário a batalha em El-Alamein, entre os ingleses e os Deutsches Afrika Korps do marechal-de-campo Erwin Rommel , aqui caricato na pele de ninguém menos que Erich Von Stroheim. Particularmente é o que não me agrada muito no filme. A figura de Rommel funciona muito mais na ambigüidade encenada por James Mason em "A Raposa do Deserto "(1951), de Henry Hathaway, do que na caricatura experimentada por Wilder. Entretanto, só após o término da Segunda Guerra é que o resto do mundo pôde conhecer um pouco mais sobre as verdades e mentiras a respeito do emblemático marechal. James Mason repetiria o papel em "Ratos do Deserto" (1953) de Robert Wise."Pacto de Sangue"(1944), um exemplo clássico e, por que não didático, do film noir, consagra a versatilidade de Wilder. A história narra o envolvimento de um corretor de seguros (Fred MacMurray) com a esposa (Barbara Stanwyck) de um cliente, que inebriados pelo sexo e pela ganância , planejam o assassinato do marido. Barbara Stanwyck receou interpretar uma assassina depois de tantos anos como heroína. Quando disse isso a Wilder, ele indagou: "A senhora é uma ratazana ou uma atriz?". Ela respondeu: "Uma atriz, eu espero!" Aceitou o desafio. Para o papel masculino, Alan Ladd recusou. George Raft, que na vida real tinha proximidade com a máfia , ostentando uma amizade com Benjamim "Bugsy" Siegel, preocupava-se em evitar papéis de criminosos, por isso também não se interessou. Pouco tempo depois, mesmo sob alguma hesitação, Fred MacMurray enfim aceita. Todos os nutrientes do gênero noir estão presentes neste filme: crime, perversidade, louras fatais, o anti-herói, cobiça, e é claro, a traição. Partindo do original de James M. Cain, Wilder desejava escrever o roteiro com o próprio, mas este estava sob contrato com a Fox. Foi então que o produtor de Wilder na Paramount, Joe Sistron, sugeriu o escritor Raymond Chandler. Wilder não o conhecia, mas depois de ler The Big Sleep (filmado posteriormente em 1946 por Howard Hawks, e com o título no Brasil "À Beira do Abismo"), topou a parada. Mais uma vez Wilder depara-se com um escritor de temperamento completamente diferente do seu. Depois de vários desentendimentos e reconciliações, finalizam o roteiro juntos. Com sete indicações ao Oscar, "Pacto de Sangue", não levou nenhum. O próprio Wilder sabia que a Paramount havia feito campanha para o edulcorado "O Bom Pastor"(1944), de Leo McCarey, mas tinha esperança de arrebatar o prêmio de melhor diretor. Quando o nome de McCarey foi anunciado, e este partiu em direção ao palco, Wilder não se conteve e esticou o pé para um notório tropeço do colega. Foi a partir de "Pacto de Sangue", que Wilder passou realmente a gozar como diretor, do mesmo status que já mantinha como roteirista. Por esse motivo obteve mais liberdade para suas produções futuras. Assim nasce a idéia de adaptar um romance de Charles Jackson para seu próximo filme.

"Farrapo Humano" (1945), com Ray Milland e Jane Wyman, traz-nos de volta a dupla Wilder/Brackett no roteiro. Com um tema polêmico para época, Wilder nos conduz à degradante trajetória de um alcoólatra. Como sugere o título original "The Lost Weekend", a narrativa cobre um fim-de-semana na vida de um pretenso escritor, e sua derradeira tentativa de abandonar o vício. O tema, embora a princípio deprimente, fazia parte do cotidiano da maioria das pessoas. O próprio Wilder acompanhou de perto as dificuldades de convivência com um bebedor compulsivo, no caso, Raymond Chandler. Já a experiência vivida por Brackett foi ainda pior. Não bastasse ser uma espécie de babá de ébrios do naipe de F. Scott Fitzgerald, Doroty Parker e Dashiell Hammett, ainda teve como drama familiar, a esposa e filha entregues ao alcoolismo. A filha viria a sofrer um acidente fatal ao cair de uma escada durante uma bebedeira. Wilder apostou todas as fichas ao adotar uma narrativa o mais realista possível. Colocou Milland literalmente vagando pelas ruas de Nova York, tentando conseguir dinheiro para mais um drinque. Filmou a seqüência com uma câmera escondida num caminhão de padaria. Pela primeira vez no cinema se retrata os horrores ocasionados pelo delirium tremens, cena onde Milland vê um morcego imaginário rondando sua cabeça, e que termina por sugar um rato na parede. O realismo objetivado por Wilder, rendeu a Ray Milland um desconforto considerável. Parte do público passou a acreditar que o ator realmente era um bêbado compulsivo. Foi até realizada uma campanha publicitária para apagar a imagem negativa deixada pelo personagem. Penso até que o filme "Na Voragem do Vício", (1952) de George Stevens, com Joan Fontaine e Milland protagonizando um alcoólatra recuperado, também teria servido ao mesmo propósito. Frank Costello, notório gangster parceiro de Bugsy Siegel, Charlie "Lucky" Luciano e Meyer Lansky, e também representante da indústria de bebidas, teria oferecido à Paramount 3 milhões de dólares pelo negativo do filme, só para poder queimá-lo. O estúdio, receoso de criar um precedente perigoso, ordenou a distribuição no outono de 1945, e "Farrapo Humano" deu à Wilder seu primeiro Oscar como diretor. Além de ser premiado também como melhor filme (produtor, Brackett), roteiro (Wilder/Brackett) e ator (Ray Milland). Curiosamente, 1945 também foi o ano do primeiro e mais notório filme sobre o mesmo tema produzido no Brasil. Trata-se de "O Ébrio", com o popular cantor Vicente Celestino, dirigido por sua esposa Gilda de Abreu e produzido pela Cinédia de Adhemar Gonzaga.

Inovador e destemido, Wilder detém a marca do flashback mais mórbido da história do cinema. Isto porque em "Crepúsculo dos Deuses"(1950), inicia o filme com a narração em off, feita por um morto. Quem conhece "Memórias Póstumas de Brás Cubas", sabe que Machado de Assis também utilizara da boca de um morto para narrar sua história, mas no cinema isto era inédito. E duvido muito que Wilder conhecesse a fabulosa obra do escritor brasileiro. A idéia inicial era começar com a primeira imagem mostrando uma morgue (filmado no necrotério de Los Angeles, entre cadáveres de verdade), e os defuntos conversando entre si. Originalmente, foi exibido com este prólogo nas chamadas sessões preview, mas como provocou gargalhadas (não se sabe ao certo, se, por acharem engraçado ou de nervoso mesmo), Wilder decidiu colocar o cadáver falante boiando numa piscina. Assim começa "Crepúsculo dos Deuses" (Sunset Boulevard), o mais cultuado filme sobre as entranhas do universo hollywoodiano. Norma Desmond (Gloria Swanson) uma atriz do cinema mudo, inativa desde o advento do som na indústria cinematográfica, vive reclusa numa sombria mansão localizada na famosa avenida que dá nome ao filme. Em meio lembranças de quando fora uma grande estrela, Desmond tripudia o subserviente mordomo Max (Erich von Stronheim), o qual já foi um dia seu diretor e marido. Surge em cena o ambicioso jovem roteirista Joe Gillis (William Holden), que acaba por se tornar seu amante e co-escritor de um roteiro planejado por Desmond para uma volta triunfal às telas. A partir daí, desnuda-se todas idiossincrasias da fauna e flora hollywoodiana, desde os losers até os winners, passando pelos esquecidos das duas espécies. É um filme enxuto e providencial. Em nenhum momento cai nas armadilhas do caricato e do piegas. Nos transpõe aos bastidores do mundo dos sonhos, revelando a nós suas mazelas, neuroses, amoralidades e desilusões. Num dado momento, Wilder nos apresenta o cotidiano da mansão de Norma Desmond. Um enfadonho jogo de cartas, cujos jogadores mais parecem múmias desenterradas de um reinado longínquo. Estão sentados à mesa do bridge, estrelas do cinema mudo como Buster Keaton, Anna Q. Nilson e H.B. Warner que representam ali, figuras vagando num sem espaço nem tempo. Mas nenhum fotograma no universo de Wilder pode beirar o marasmo. Por trás da persona pantomímica de Norma Desmond, está latente a amargura de que nada será novamente como nos "anos de ouro". Outro "gênio maldito", Erich von Stronheim, também diretor, colaborou com algumas idéias para o filme. Na pele do ex-marido de Desmond, ele sugere à Wilder que o personagem escreva falsas cartas de fãs, para manter elevada a autoestima da decadente estrela. Para se ter uma idéia do quanto insólito havia sido Stronheim como realizador, este também sugere uma outra cena em que ele estaria dedicadamente lavando as calcinhas da atriz.

Inovador e destemido, Wilder detém a marca do flashback mais mórbido da história do cinema. Isto porque em "Crepúsculo dos Deuses"(1950), inicia o filme com a narração em off, feita por um morto. Quem conhece "Memórias Póstumas de Brás Cubas", sabe que Machado de Assis também utilizara da boca de um morto para narrar sua história, mas no cinema isto era inédito. E duvido muito que Wilder conhecesse a fabulosa obra do escritor brasileiro. A idéia inicial era começar com a primeira imagem mostrando uma morgue (filmado no necrotério de Los Angeles, entre cadáveres de verdade), e os defuntos conversando entre si. Originalmente, foi exibido com este prólogo nas chamadas sessões preview, mas como provocou gargalhadas (não se sabe ao certo, se, por acharem engraçado ou de nervoso mesmo), Wilder decidiu colocar o cadáver falante boiando numa piscina. Assim começa "Crepúsculo dos Deuses" (Sunset Boulevard), o mais cultuado filme sobre as entranhas do universo hollywoodiano. Norma Desmond (Gloria Swanson) uma atriz do cinema mudo, inativa desde o advento do som na indústria cinematográfica, vive reclusa numa sombria mansão localizada na famosa avenida que dá nome ao filme. Em meio lembranças de quando fora uma grande estrela, Desmond tripudia o subserviente mordomo Max (Erich von Stronheim), o qual já foi um dia seu diretor e marido. Surge em cena o ambicioso jovem roteirista Joe Gillis (William Holden), que acaba por se tornar seu amante e co-escritor de um roteiro planejado por Desmond para uma volta triunfal às telas. A partir daí, desnuda-se todas idiossincrasias da fauna e flora hollywoodiana, desde os losers até os winners, passando pelos esquecidos das duas espécies. É um filme enxuto e providencial. Em nenhum momento cai nas armadilhas do caricato e do piegas. Nos transpõe aos bastidores do mundo dos sonhos, revelando a nós suas mazelas, neuroses, amoralidades e desilusões. Num dado momento, Wilder nos apresenta o cotidiano da mansão de Norma Desmond. Um enfadonho jogo de cartas, cujos jogadores mais parecem múmias desenterradas de um reinado longínquo. Estão sentados à mesa do bridge, estrelas do cinema mudo como Buster Keaton, Anna Q. Nilson e H.B. Warner que representam ali, figuras vagando num sem espaço nem tempo. Mas nenhum fotograma no universo de Wilder pode beirar o marasmo. Por trás da persona pantomímica de Norma Desmond, está latente a amargura de que nada será novamente como nos "anos de ouro". Outro "gênio maldito", Erich von Stronheim, também diretor, colaborou com algumas idéias para o filme. Na pele do ex-marido de Desmond, ele sugere à Wilder que o personagem escreva falsas cartas de fãs, para manter elevada a autoestima da decadente estrela. Para se ter uma idéia do quanto insólito havia sido Stronheim como realizador, este também sugere uma outra cena em que ele estaria dedicadamente lavando as calcinhas da atriz. Esta última só não foi inserida no filme porque Wilder, mesmo sendo Wilder, achava que já tinha problemas demais com a censura àquela altura. Desmond cultiva o hábito de assistir, numa sala cinema em casa, aos seus antigos filmes mudos, e durante uma dessas exibições, o jovem amante ao seu lado diz: "A senhora foi grande". Prontamente ela responde com um quê parafrênico: " Eu sou grande, os filmes é que ficaram pequenos". " Não precisávamos de diálogo. Tínhamos rostos". Dá pra imaginar porque Greta Garbo não quis que a vissem envelhecer na tela, ou mesmo fora dela. É disso que se trata esse filme. Quem sobe e quem desce as colinas de Hollywood. E claro, dos íngremes e tortuosos caminhos que os levam para frente, para trás, para o topo, e para o fundo, neste caso, de uma piscina. E ninguém melhor que Wilder para desembainhar a mordacidade necessária para narrar tais bastidores. Não só sua coragem reconhecemos quando assistimos a esse filme, mas principalmente seu ceticismo e desdenho pela indústria que lhe trouxe fama e fortuna. Não se trata de cuspir no prato em que se come, mas de dizer algo como "Conheço os podres de onde trabalho, aí estão eles para quem quiser conhece-los. E querem saber, estou pouco me lixando pra tudo isso". Wilder, nunca disse exatamente tal frase. Eu é que o vejo pensando nisso quando na estréia do filme, o poderoso da MGM, Louis B. Mayer, de punho em riste, gritou para ele : "Seu miserável! Você desgraçou a indústria que o fez e sustentou. Você deveria ser coberto de alcatrão e penas , e ser expulso de Hollywood!" Por um instante, Wilder parecia refletir, mas logo deixou seu instinto fluir com a resposta. "Foda-se!".

No embalo de seu arrojo, Wilder dirige no ano seguinte, aquele que foi o seu maior fracasso de bilheteria. Injustamente, "A Montanha dos Sete Abutres" (1951) seria execrado pelo público americano, que ainda não estava preparado para aceitar críticas à sua avidez pelo sensacionalismo barato. Fonte da qual bebe o protagonista da história, o repórter nova-iorquino Charles Tatum (Kirk Douglas). Ao transferir-se para a pequena cidade de Albuquerque no deserto do Novo México, ele se depara com a oportunidade de sua vida. Fazer-se reconhecido na profissão , cobrindo um acidente numa mina local. A histeria que emerge durante a fita, nos revela as mais claras referências sobre o comportamento do coletivo diante do infortúnio alheio. Uma obra-prima que , de certa forma, disseca a relação entre oportunistas desprovidos de escrúpulos e a grande massa que os reconhece e consente. No auge do macarthismo, o filme foi acusado de antiamericano e outras baboseiras mais. "A Montanha dos Sete Abutres" quase destruiu a Paramount, colocando Wilder em baixa.

Aproveitando-se das adversidades, como sempre faria ao longo da vida, dois anos depois Wilder encontra uma brecha para, metaforicamente, criticar a míope patriotada irrompida pela chamada "caça às bruxas" . Quem prestar atenção, vai encontrar em "Inferno nº 17" (1953), mais que um simples filme de guerra. Num campo de prisioneiros alemão, durante a Segunda Guerra, o americano J.J Sefton (William Holden) é tido pelos companheiros de alojamento como um cínico e egocêntrico traidor. Só mais tarde se reconhece nele, um sentimento verdadeiro de patriotismo. Foi mais um exercício para as mensagens críticas e sarcásticas do gênio. Holden leva o Oscar do ano de melhor ator.

Ironicamente, Wilder dirige também o mais pudico registro fílmico da máxima machista sobre o casamento, "Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair". Ou, pelo menos, tirar umas férias da família, de preferência na companhia da vizinha boazuda. E de boazudas ou bundudas (tanto faz), nos anos 50 não poderia existir ícone mais representativo que Marilyn Monroe. Em contrapartida, o americano médio, pseudo retilíneo, não encontraria melhor enquadramento do que no semblante maliciosamente bonachão de Tom Ewell . Do encontro destes dois tipos nasce "O Pecado Mora ao Lado" (1955). Comédia de grande sucesso, muito menos pelos diálogos afiados costumeiros nos filmes de Wilder, e bem mais pela antológica cena em que Marilyn "se refresca" sobre o respiradouro do metrô. Imortais os movimentos do vestido subindo-lhe até sua cabeça literalmente, assim como os batimentos cardíacos do sexualmente reprimido público masculino da América. Sem falar, é claro, dos estufados peitões da moça. Na cena em que ela desce a escada vestindo uma camisola, Wilder pediu-lhe que tirasse o sutiã, pois ninguém os usava debaixo de camisolas. Marilyn perguntou: "Que sutiã?", colocando a mão do diretor sobre seu peito. "Seus seios eram um milagre de forma, firmeza e notória resistência à gravidade", comentou Wilder tempos depois.

Marlene Dietrich disse em entrevista a Peter Bogdanovich que só havia trabalhado com dois grandes diretores. Um fora Joseph Von Sternberg (seu praticamente mentor), o outro Billy Wilder, com quem filmou "A Mundana" (1948) e "Testemunha de Acusação" (1958). Este último, uma das mais célebres referências dos chamados filmes de tribunais. Mais uma vez Wilder comprova sua versatilidade rodando um filme que poderia ser um autêntico Hitchcock. O suspense, a trama, tudo conspira para que haja comparações. Mas a verdade é que o, por vezes, mórbido humor hitchcockiano, nada tem a ver com o escracho alado, típico de um libertário vienense, tal como não poderíamos aludi-lo ao ferino sarcasmo de Wilder. A maestria com que o diretor nos conduz neste filme, faz com que sempre queiramos revê-lo. Nunca cansamos dos ricos diálogos protagonizados pelo trio de ferro Dietrich, Tyrone Power e o estupendo ator Charles Laughton. Desejamos sempre confirmar o desfecho da história, mesmo que não seja mais nenhuma surpresa para nós.

"Quanto Mais Quente Melhor" (1959), é uma das mais cultuadas comédias do período. Wilder dizia que a escolha de Marilyn Monroe dava-se por ele entender que era um pequeno papel a ser entregue para uma grande estrela. Muitos contratempos das filmagens foram atribuídos com razão a MM, a qual já dependia de pílulas para dormir e outras tantas para se manter desperta. Conta Wilder que depois de sucessivos atrasos e desculpas infantis da atriz, num dia ela apenas disse: "Simplesmente não pude encontrar o estúdio". Tony Curtis e Jack Lemmon, que contracenaram com ela, por pouco não chegaram a um esgotamento nervoso e físico. A capacidade de concentração de MM oscilava tanto que numa determinada cena ela acertava duas páginas de diálogo, tudo de primeira. Num outro dia, chegou a repetir 65 vezes um take, no qual dizia apenas uma frase: "Where is the bourbon?". Curtis e Lemmnon que travestiam-se de mulher para fugir da perseguição de gangsters no filme, ficavam muitas vezes exaustos. Não só por terem que retocar a maquiagem dezenas de vezes, mas por esperar tanto, estando calçados de desconfortáveis sapatos com salto. Talvez por isso , como disse o próprio Wilder, Tony Curtis tenha, posteriormente, desferido contra MM um único e mortal comentário: "Beijar MM é como Beijar Adolf Hitler". Mesmo a despeito disso tudo, Wilder reconhecia que aquela indisciplinada e insegura figura que quase o levou a um colapso, era deslumbrante na tela. Muito embora, foi diretamente Wilder quem lhe garantiu a direção necessária para que esta se tornasse sua melhor atuação cômica, cuja veia, inegavelmente ela possuía. Saldo final, mais uma grande comédia.

"Quanto Mais Quente Melhor" (1959), é uma das mais cultuadas comédias do período. Wilder dizia que a escolha de Marilyn Monroe dava-se por ele entender que era um pequeno papel a ser entregue para uma grande estrela. Muitos contratempos das filmagens foram atribuídos com razão a MM, a qual já dependia de pílulas para dormir e outras tantas para se manter desperta. Conta Wilder que depois de sucessivos atrasos e desculpas infantis da atriz, num dia ela apenas disse: "Simplesmente não pude encontrar o estúdio". Tony Curtis e Jack Lemmon, que contracenaram com ela, por pouco não chegaram a um esgotamento nervoso e físico. A capacidade de concentração de MM oscilava tanto que numa determinada cena ela acertava duas páginas de diálogo, tudo de primeira. Num outro dia, chegou a repetir 65 vezes um take, no qual dizia apenas uma frase: "Where is the bourbon?". Curtis e Lemmnon que travestiam-se de mulher para fugir da perseguição de gangsters no filme, ficavam muitas vezes exaustos. Não só por terem que retocar a maquiagem dezenas de vezes, mas por esperar tanto, estando calçados de desconfortáveis sapatos com salto. Talvez por isso , como disse o próprio Wilder, Tony Curtis tenha, posteriormente, desferido contra MM um único e mortal comentário: "Beijar MM é como Beijar Adolf Hitler". Mesmo a despeito disso tudo, Wilder reconhecia que aquela indisciplinada e insegura figura que quase o levou a um colapso, era deslumbrante na tela. Muito embora, foi diretamente Wilder quem lhe garantiu a direção necessária para que esta se tornasse sua melhor atuação cômica, cuja veia, inegavelmente ela possuía. Saldo final, mais uma grande comédia. Se eu tivesse que escolher um único filme de Wilder para guardar e rever, escolheria "Se Meu Apartamento Falasse" (1960). Dizem que é, também, o preferido do próprio cineasta. Como esta obra-prima envelheceu muito bem nesses mais de 40 anos, se o ser humano não mudar (como não muda) nos próximos 100 anos, ela ainda será atual. O mestre nos traz , através deste, 125 minutos de pura narrativa tragicômica. Mais uma vez critica as fórmulas ditadas por um establishment que envolve e controla os anseios e mazelas do homem contemporâneo. Como se um anônimo fosse grifado numa foto de multidão e dissessem: "Vamos ver como vive este daqui..." Para isso, nada melhor que um, por exemplo, pequeno funcionário de uma grande companhia de seguros, C. C. "Bud" Baxter (Jack Lemmon), que divide o seu tempo e vida entre o escritório onde trabalha e o pequeno apartamento onde mora. Diante deste suposto reduzido universo, irá se desdobrar a imensidão e complexidade do indivíduo e de suas relações com uma dezena de outros "iguais". Dentro da tradição do que o americano médio chama de "sucesso", Bud Baxter, não mede esforços para agradar seus superiores, mesmo que isso lhe cause noites de frio e insônia. Não que ele trabalhe na rua durante o inverno madrugada à dentro, mas muito mais por ser solteiro e poder ceder seu apartamento para encontros sexuais ocultos. Em meio este movimento todo, entra em cena a ascensorista Fran Kubelik (Shirley MacLaine, uma gracinha na época), que poderá mudar a vida do solitário Bud, e por conseqüência o calendário dos galãs de alcova. O roteiro enxuto de Wilder e seu parceiro de longa data I. A. L.(Izzy) Diamond, teria sido inspirado num escândalo de Hollywood. O do agente de Joan Bennett que emprestava um apartamento de um modesto e solteiro empregado da agência para se encontrar com ela. O marido descobriu e matou o amante. Isso, por si só, já seria tragicômico suficiente para as habilidades trocistas do gênio, mas ele nos oferece muito mais que isso. Coloca o apartamento, e todas as atividades que lá ocorrem, como pano de fundo para desnudar seus personagens muito além da avidez sexual.

Se eu tivesse que escolher um único filme de Wilder para guardar e rever, escolheria "Se Meu Apartamento Falasse" (1960). Dizem que é, também, o preferido do próprio cineasta. Como esta obra-prima envelheceu muito bem nesses mais de 40 anos, se o ser humano não mudar (como não muda) nos próximos 100 anos, ela ainda será atual. O mestre nos traz , através deste, 125 minutos de pura narrativa tragicômica. Mais uma vez critica as fórmulas ditadas por um establishment que envolve e controla os anseios e mazelas do homem contemporâneo. Como se um anônimo fosse grifado numa foto de multidão e dissessem: "Vamos ver como vive este daqui..." Para isso, nada melhor que um, por exemplo, pequeno funcionário de uma grande companhia de seguros, C. C. "Bud" Baxter (Jack Lemmon), que divide o seu tempo e vida entre o escritório onde trabalha e o pequeno apartamento onde mora. Diante deste suposto reduzido universo, irá se desdobrar a imensidão e complexidade do indivíduo e de suas relações com uma dezena de outros "iguais". Dentro da tradição do que o americano médio chama de "sucesso", Bud Baxter, não mede esforços para agradar seus superiores, mesmo que isso lhe cause noites de frio e insônia. Não que ele trabalhe na rua durante o inverno madrugada à dentro, mas muito mais por ser solteiro e poder ceder seu apartamento para encontros sexuais ocultos. Em meio este movimento todo, entra em cena a ascensorista Fran Kubelik (Shirley MacLaine, uma gracinha na época), que poderá mudar a vida do solitário Bud, e por conseqüência o calendário dos galãs de alcova. O roteiro enxuto de Wilder e seu parceiro de longa data I. A. L.(Izzy) Diamond, teria sido inspirado num escândalo de Hollywood. O do agente de Joan Bennett que emprestava um apartamento de um modesto e solteiro empregado da agência para se encontrar com ela. O marido descobriu e matou o amante. Isso, por si só, já seria tragicômico suficiente para as habilidades trocistas do gênio, mas ele nos oferece muito mais que isso. Coloca o apartamento, e todas as atividades que lá ocorrem, como pano de fundo para desnudar seus personagens muito além da avidez sexual. Jack Lemmon está soberbo nesta fita, MacLaine comprova seu talento e até Fred MacMurray faz de sua canastrice subsídio adequado para o amoral chefe de Baxter. A canção tema também fez muito sucesso na época. Arrebatou 5 prêmios Oscar: filme, diretor, roteiro original, direção de arte em preto e branco e montagem. Esta obra-mestra do gênero, é mesmo um ícone incontestável da crítica social fílmica. Tanto é verdade que Wilder foi convidado para uma palestra em Berlim Oriental para falar sobre a obra, no auge da Guerra Fria. Foi elogiadíssimo por ter desmascarado o mundo capitalista onde todos se vendem. Wilder disse que o que se passa no filme, poderia acontecer em qualquer lugar do mundo como Tóquio, Paris e Londres. Só não poderia acontecer numa cidade: Moscou. Foi muito aplaudido. Em seguida completou a frase: "Não poderia acontecer em Moscou, mesmo porque lá o personagem central do filme, não poderia de forma alguma emprestar seu apartamento, pois existiriam mais três famílias vivendo com ele" Silêncio tumular. Este era o velho Billy Wilder. "Se Meu apartamento Falasse" é ainda melhor no que toca o coração. Num dado momento do filme Baxter (Jack Lemmon) e Fran (Shirley MacLaine) dialogam: " O espelho... está quebrado". "Eu sei. É assim que eu gosto. Assim também me vejo como me sinto".

Foi difícil para o mestre superar este feito. Nos anos que se sucederam, houve lampejos de genialidade com a dupla Jack Lemmon e Walter Matthau, em fitas como " Uma Loura por um Milhão" (1966), "A Primeira Página"(1974) e o derradeiro "Amigos, Amigos, Negócios à Parte" (1981). Mas como diz o renomado crítico e fã de Wilder, Rubens Ewald Filho: "Os gênios também envelhecem". Nos anos 90 Billy Wilder externou o desejo de dirigir "A Lista de Schindler", mas Steven Spielberg preferiu faze-lo ele mesmo. Não me surpreenderia, se, na seqüência em que as prisioneiras judias se despem para o banho em Auschwitz, Wilder não poupasse nem mesmo as contemporâneas vítimas do holocausto. Ao invés da confortadora água quente, o que jorraria mesmo dos chuveiros seria o letal gás Zyclon B, reafirmando sua postura mordaz em detrimento do suspiro fácil de "Peter Spielberg Pan". Além disso, existe aquela coisa das companhias de seguro não garantirem por completo, filmes que sejam dirigidos por pessoas acima dos 75 anos. Conta besta esta, haja vista os devaneios de jovens e talentosos diretores que desafiam as leias da probabilidade no tratamento e conservação das próprias vidas. Leia-se aí, desde abuso de drogas, até viagens constantes em helicópteros.

Foi difícil para o mestre superar este feito. Nos anos que se sucederam, houve lampejos de genialidade com a dupla Jack Lemmon e Walter Matthau, em fitas como " Uma Loura por um Milhão" (1966), "A Primeira Página"(1974) e o derradeiro "Amigos, Amigos, Negócios à Parte" (1981). Mas como diz o renomado crítico e fã de Wilder, Rubens Ewald Filho: "Os gênios também envelhecem". Nos anos 90 Billy Wilder externou o desejo de dirigir "A Lista de Schindler", mas Steven Spielberg preferiu faze-lo ele mesmo. Não me surpreenderia, se, na seqüência em que as prisioneiras judias se despem para o banho em Auschwitz, Wilder não poupasse nem mesmo as contemporâneas vítimas do holocausto. Ao invés da confortadora água quente, o que jorraria mesmo dos chuveiros seria o letal gás Zyclon B, reafirmando sua postura mordaz em detrimento do suspiro fácil de "Peter Spielberg Pan". Além disso, existe aquela coisa das companhias de seguro não garantirem por completo, filmes que sejam dirigidos por pessoas acima dos 75 anos. Conta besta esta, haja vista os devaneios de jovens e talentosos diretores que desafiam as leias da probabilidade no tratamento e conservação das próprias vidas. Leia-se aí, desde abuso de drogas, até viagens constantes em helicópteros.Para os que jamais (difícil, mas não impossível) assistiram a um filme de Billy Wilder, podem conhece-lo aqui, agora, através de uma de suas mirabolantes idéias. Disse ele, uma tarde, entusiasmado, ao seu co-roteirista na época e colaborador por 24 anos , Izzy Diamond: "Escute só Izzy"... "Um cientista descobre uma fórmula que lhe permite explodir o universo. Manda tatuá-la em seu pau. Mas ela só pode ser lida quando o pau estiver ereto. Acontece que o cientista é gay. Para descobrir a fórmula a CIA treina um agente heterossexual para se passar por homossexual e excitar o cientista. Imagine Woody Allen no papel do cientista e Charles Bronson no do agente!". Como escreveu certa vez François Truffaut: "...Billy Wilder, velha raposa libidinosa...".

Por fim, minha reflexão diante da longevidade produtiva de Wilder, me convence que talvez, apenas talvez, eu possa conquistar uma lucidez plena, somente depois dos 80. Até lá, e muito depois disso, a obra desse genial mestre será vista e revista, renascendo sempre com a penúltima gargalhada.

FILMOGRAFIA DE BILLY WILDER

Mauvaise Graine (1934)

A Incrível Suzana (The Major and the Minor, 1942 )

Cinco Covas no Egito (Five Graves to Cairo, 1943)

Pacto de Sangue (Double Indemnity, 1944)

Farrapo Humano (The Lost Weekend, 1945)

A Valsa do Imperador (The Emperor Waltz, 1948)

A Mundana (A Foreign Affair, 1948)

Crepúsculo dos Deuses (Sunset Boulevard, 1950)

A Montanha dos Sete Abutres (Ace in the Hole/ The Big Carnival, 1951)

Inferno nº 17 (Stalag 17, 1953)

Sabrina (Sabrina, 1954)

O Pecado Mora ao Lado (The Seven Year Itch, 1955)

Águia Solitária (The Spirit of St. Louis, 1957)

Amor na Tarde (Love in the Afternoon,1957)

Testemunha de Acusação (Witness for the Prosecution, 1958)

Quanto Mais Quente Melhor (Some Like it Hot, 1959)

Se Meu Apartamento Falasse (The Apartment, 1960)

Cupido Não Tem Bandeira (One, Two, Three, 1961)

Irma La Douce (idem, 1963)

Beija-me, Idiota (Kiss Me, Stupid, 1964)

Uma Loura por Um Milhão (The Fortune Cookie, 1966)

A Vida Íntima de Sherlock Holmes (The Private Life of Sherlock Holmes, 1970)

Avanti... Amantes à Italiana (Avanti!, 1972)

A Primeira Página (The Front Page, 1974)

Fedora (Fedora, 1978)

Amigos, Amigos, Negócios à Parte (Buddy, Buddy,1981)