Lá se vão 54 verões desde que o filho do casal Stewart Konigsberg (ele, chofer; ela, florista) descobriu que fazer rir seria o único caminho que um garoto judeu feioso, de 1,65m e magro de dar dó teria para não passar fome, fazer amigos e seduzir mulheres. Em 1952, aos 16 anos, começou a escrever gags. Nunca mais parou. E o tempo se encarregou de fazer dele um sinônimo de comédia inteligente. Mas, ao aportar na casa dos 70, o pequeno Konigsberg, quer dizer, Woody Allen, encontrou numa amarga história de ambição o filme que sempre sonhou fazer. Ambientado na Inglaterra, “Ponto final” (“Match point”), agendado para o próximo dia 10 no cronograma do circuito carioca, não se interessa pelo riso alheio. No máximo, pelos nervosos esgares do professor de tênis Chris Wilton (Jonathan Rhys-Meyers), pobretão que ascende socialmente ao casar com uma ricaça e que vê sua imagem ameaçada ao se envolver com uma atriz (Scarlett Johansson). Há anos, filme algum de Allen era tão incensado. Não fosse pela torcida pró-“O segredo de Brokeback Mountain”, haveria quem apostasse que o Oscar seria dele (ainda que ele não dê bola para o prêmio). Nesta entrevista por telefone ao GLOBO, o diretor explica seus acertos neste flerte com o drama.

Desde 1993, quando lançou “Misterioso assassinato em Manhattan”, seu cinema se afastou inteiramente do enfoque dramático e existencialista que o senhor abraçou nos anos 80. No entanto, sua volta ao drama com “Ponto final” vem sendo saudada como uma renovação. Isso denota um certo descaso da crítica com a comédia?

WOODY ALLEN: O que me leva a fazer um filme não é o que esperam de mim, e sim uma determinada idéia nova que de repente me ocorre. Se tenho uma idéia engraçada, faço uma comédia. Se penso com música, faço um musical. O que me ocorre dita como será o filme. “Ponto final” nasceu de uma idéia dramática. Não que eu tivesse tido um pensamento triste. Pensei em algo humano, como uma história sobre paixão e sorte.

Desde Cannes, “Ponto final” foi atrelado a um rótulo de “o retorno de Allen à boa e velha forma”. O senhor o aceita?

ALLEN:De modo algum. Não há “retorno à forma”. Estou sempre em forma. Algumas vezes, há modelos que não são populares. Críticos e o público tendem a julgar tudo pela popularidade, mas eu faço os filmes que quero fazer, sem me preocupar se eles serão ou não populares. Por isso eu sinto que estou sempre em forma. Porque filmo sempre o que quero, sem me preocupar se isso vai agradar ou não. Mas isso tem conseqüências negativas. Exatamente por não me preocupar com a expectativa alheia, tenho muita dificuldade na hora de conseguir financiamento para os meus filmes. Pela atitude independente que adotei, tenho sempre que lutar duramente para conseguir completar o orçamento de meus filmes. Sobre essa coisa de “estar em forma”, o que eu poderia dizer de “Ponto final” é que ele é o meu melhor filme. Não o melhor em muito tempo, mas o melhor de todos os que fiz.

Martelo batido por ele então?

ALLEN: Olha, eu não sou objetivo em julgamentos. Há muitos filmes que fiz de que não gosto, filmes em que acredito não ter dado o melhor que poderia. A idéia era boa, podia ter saído um grande filme, mas eu fiz escolhas erradas. Em “Ponto final”, acho que todas as decisões que tomei foram certas. Tive sorte. Pude fazer tudo o que precisava.

O senhor diz que tem dificuldades para encontrar financiamento. No entanto, há seis anos, o senhor conta com o apoio da Dreamworks, cujo cabeça é o midas Steven Spielberg. Essa associação não facilitou sua vida?

ALLEN:A Dreamworks não me financia. Ela apenas distribuiu meus filmes. Eu trabalhei anos com eles, e foi uma ótima experiência, cercada de muito profissionalismo e carinho. Eles foram justos quando me distribuíram e apoiaram alguns dos meus filmes.

Peter Bogdanovich, diretor de “A última sessão de cinema” e contemporâneo seu na geração que revolucionou o audiovisual americano nos anos 70, disse certa vez que, quando o “Tubarão” de Spielberg abriu sua bocarra, a inteligência de Hollywood desceu pela goela dele abaixo. Algo melhorou desde então?

ALLEN:Não vejo os filmes de Hollywood hoje com deslumbramento. Há uma contradição no cinema americano. Há maravilhosos roteiristas, atores e diretores lá. Mas eles têm de enfrentar uma difícil batalha para fazer seus filmes. Na indústria cinematográfica americana corre muito dinheiro. Como eles gastam muito nos filmes, estão interessados em lucrar muito, sempre assombrados pelo medo de perder as grandes somas que investiram. Isso dificulta os cineastas que não estão interessados em trabalhar com superproduções ou dirigir filmes que rendam milhões de dólares. A maioria dos filmes caros que vi não eram bons. E os diretores que criaram impacto na década de 70 enfrentam hoje muitos obstáculos para concluírem seus filmes.

Até Martin Scorsese, que dirigiu duas superproduções seguidas com custo acima de US$ 100 milhões (“Gangues de Nova York” e “O aviador”), sofre com isso?

ALLEN:Não acredito que Marty se encaixe nessa situação. Marty é um diretor maravilhoso que, como Stanley Kubrick (diretor de “Laranja mecânica”), gosta, algumas vezes, de trabalhar em produções faustosas, caras. No caso dele, essa é uma opção artística. Ele não é dos que trabalham com grandes orçamentos apenas para engordar a conta bancária dos estúdios. Ele faz superproduções apenas porque sua visão artística às vezes envolve idéias que consomem muito dinheiro. Muitos diretores, que não são autores, trabalham em projetos custosos apenas em nome do dinheiro.

Scarlett Johansson, estrela de “Ponto final”, foi indicada ao Globo de Ouro de melhor coadjuvante e está cotada para o Oscar. O senhor já fez um segundo filme com a atriz, a comédia “Scoop” (com ela e Hugh Jackman). Scarlett virou sua musa?

ALLEN: Ela é uma grande, graaaande atriz, com a força da espontaneidade. Scarlett é uma pessoa maravilhosa, inteligente e sensual. E faz comédia muito bem. Acabamos de rodar “Scoop”, que é muito divertido, e ela me serviu muito bem. Assim como serviu muito bem a um enredo dramático como o de “Ponto final”. E ela é só uma garotinha. Tem só 21 anos. Acredito que, se tomar as decisões certas daqui para frente, Scarlett pode se tornar uma atriz muito importante. E por muitos anos.

Por que o senhor vem evitando encarnar o herói romântico de seus filmes?

ALLEN: Agora eu tenho 70 anos. Scarlett Johansson, por exemplo, está na casa dos 20. Soaria inverossímil uma relação amorosa entre nós na tela. Pareceria um erro de escolha de elenco.

Desde Cannes, a imprensa internacional alega que “Ponto final” é parecido demais com “Uma tragédia americana”, clássico da literatura naturalista assinado por Theodore Dreiser. O senhor se inspirou no livro ou não?

ALLEN: De fato, não. “Ponto final” se baseia em uma idéia minha sobre um homem que tem de matar alguém bem próximo porque precisa manter as aparências. O livro de Dreiser é uma proposta diferente. “Uma tragédia americana” se baseia em uma fato real que aconteceu nos EUA. Há semelhanças entre nossas histórias, porque ambos trabalhamos com uma idéia de mobilidade social e ambição. Mas minha motivação foi originada da idéia de que um assassinato encobre algo que você quer manter.

Suas primeiras incursões pelo drama buscavam uma inquietação parecida com a que há na obra do sueco Ingmar Bergman, que o senhor já afirmou ser um de seus ídolos. Já assistiu ao último longa dele, “Saraband” (2003)?

ALLEN: Você sabia que “Saraband” nunca entrou no circuito de cinema nos EUA? Foi lançado apenas em VHS aqui. Preciso conseguir uma fita aqui para poder vê-lo (no Brasil, cogita-se a estréia de “Saraband” em abril).

A crítica internacional é quase unânime quando tem de escolher uma palavra para definir o senhor: gênio. O título lhe agrada?

ALLEN: Isso é engraçado. Gênio, no show-business , no cinema e no teatro é uma palavra banalizada, que é aplicada com mais freqüência do que deveria. Mas, quando se sabe que Leonardo Da Vinci foi um gênio, Beethoven foi um gênio, Shakespeare também, então a idéia de que você possa ser um acaba parecendo tola. Eu sou, no máximo, alguém que tem um talento. E que trabalha duro. Se eu sou um gênio, então Rembrandt é o quê?

PARK CITY, Utah - O Festival de Cinema de Sundance começou com o seu fundador, Robert Redford, relembrando 25 anos de cinema independente e uma época em que ficava nas esquinas implorando às pessoas que viessem ver os filmes.

PARK CITY, Utah - O Festival de Cinema de Sundance começou com o seu fundador, Robert Redford, relembrando 25 anos de cinema independente e uma época em que ficava nas esquinas implorando às pessoas que viessem ver os filmes.

Em suas declarações durante a cerimônia de abertura do evento, Redford lembrou que o instituto está celebrando seu 25º aniversário, e falou sobre seus programas que estimulam roteiristas e diretores. O instituto ajuda-os a transformar idéias cruas em roteiros e filmes.

Em suas declarações durante a cerimônia de abertura do evento, Redford lembrou que o instituto está celebrando seu 25º aniversário, e falou sobre seus programas que estimulam roteiristas e diretores. O instituto ajuda-os a transformar idéias cruas em roteiros e filmes.  Assim, o festival nasceu da necessidade, e no primeiro ano apenas 30 filmes foram exibidos em dois cinemas. Entre 300 e 400 pessoas compareceram, disse Redford.

Assim, o festival nasceu da necessidade, e no primeiro ano apenas 30 filmes foram exibidos em dois cinemas. Entre 300 e 400 pessoas compareceram, disse Redford. "Friends with money" é significativo não tanto por seu elenco, mas porque sua diretora e roteirista Nicole Holofcener ganhou fama em 2001, quando seu "Lovely & amazing" foi mostrado em Sundance.

"Friends with money" é significativo não tanto por seu elenco, mas porque sua diretora e roteirista Nicole Holofcener ganhou fama em 2001, quando seu "Lovely & amazing" foi mostrado em Sundance.  Os filmes são selecionados para o festival para que vozes novas e originais possam ser escutadas, disse. O Sundance é um fórum de idéias e histórias, não importa se o público gosta delas ou não.

Os filmes são selecionados para o festival para que vozes novas e originais possam ser escutadas, disse. O Sundance é um fórum de idéias e histórias, não importa se o público gosta delas ou não.

Aparentemente, foi essa faceta da personalidade de Denham que motivou a comparação com Welles. Como explica Jackson, “imaginamos um cineasta tipo Orson Welles (...), um empresário ambicioso e meio trapaceiro no sentido de que Orson obtinha dinheiro para fazer um filme e depois fazia outro totalmente diferente”.

Aparentemente, foi essa faceta da personalidade de Denham que motivou a comparação com Welles. Como explica Jackson, “imaginamos um cineasta tipo Orson Welles (...), um empresário ambicioso e meio trapaceiro no sentido de que Orson obtinha dinheiro para fazer um filme e depois fazia outro totalmente diferente”. No final do filme, quando Kong vira atração circense para uma platéia deslumbrada de Nova York, percebe-se que o público, na verdade, é ainda menos sofisticado que o gorila. Apesar de brutal, o animal é capaz de demonstrar sentimentos nobres por Ann, de se sacrificar por amor. Já o espectador está atrás apenas de emoções baratas, de clichês sobre o mundo selvagem. O único humano de princípios do filme é Ann, justamente aquele que troca a lógica do “show business” pela da compaixão.

No final do filme, quando Kong vira atração circense para uma platéia deslumbrada de Nova York, percebe-se que o público, na verdade, é ainda menos sofisticado que o gorila. Apesar de brutal, o animal é capaz de demonstrar sentimentos nobres por Ann, de se sacrificar por amor. Já o espectador está atrás apenas de emoções baratas, de clichês sobre o mundo selvagem. O único humano de princípios do filme é Ann, justamente aquele que troca a lógica do “show business” pela da compaixão.

A maior dúvida em relação à nova versão de “Os Produtores” era saber se o peso da grande produção musical iria esmagar a leviandade do material original de Brooks. Mesmo que em alguns momentos o resultado fique muito próximo do musical mal filmado, não deixa de ser um alívio perceber que a vulgaridade e a gratuidade do humor do cineasta permaneceram intactas. Mudou o entorno, mas não o espírito da obra. É como se, dessa vez, Brooks contasse suas piadas sujas em um nobre salão literário.

A maior dúvida em relação à nova versão de “Os Produtores” era saber se o peso da grande produção musical iria esmagar a leviandade do material original de Brooks. Mesmo que em alguns momentos o resultado fique muito próximo do musical mal filmado, não deixa de ser um alívio perceber que a vulgaridade e a gratuidade do humor do cineasta permaneceram intactas. Mudou o entorno, mas não o espírito da obra. É como se, dessa vez, Brooks contasse suas piadas sujas em um nobre salão literário. Diretor de “A História do Mundo” e “O Jovem Frankenstein”, Brooks é um virtuose da falta de sutileza, o pai espiritual dos bons irmãos Farrely (de “Quem Vai Ficar com Mary?”) e de outros cineastas menos talentosos. Ele cria seu humor a partir dos preconceitos mais baixos, dos estereótipos mais reles, nunca com a intenção de reproduzi-los ou denunciá-los. Quer apenas fazer rir, a todo custo. De tão agressivas, suas piadas não agridem, elas são quase conciliatórias em seu absurdo.

Diretor de “A História do Mundo” e “O Jovem Frankenstein”, Brooks é um virtuose da falta de sutileza, o pai espiritual dos bons irmãos Farrely (de “Quem Vai Ficar com Mary?”) e de outros cineastas menos talentosos. Ele cria seu humor a partir dos preconceitos mais baixos, dos estereótipos mais reles, nunca com a intenção de reproduzi-los ou denunciá-los. Quer apenas fazer rir, a todo custo. De tão agressivas, suas piadas não agridem, elas são quase conciliatórias em seu absurdo. “Os Produtores” é o tour de force de Brooks. Em uma única obra, ele ridiculariza gays, judeus, nazistas, feministas e todo o show business americano. Nas três versões, o enredo é o mesmo: Max Byalystock (Nathan Lane), um produtor teatral picareta, se une a Leopold Bloom (Matthew Broderick), um contador neurótico, para produzir o pior espetáculo teatral da história, depois que os dois descobrem que um grande fracasso poderá deixá-los ricos graças a uma manobra contábil.

“Os Produtores” é o tour de force de Brooks. Em uma única obra, ele ridiculariza gays, judeus, nazistas, feministas e todo o show business americano. Nas três versões, o enredo é o mesmo: Max Byalystock (Nathan Lane), um produtor teatral picareta, se une a Leopold Bloom (Matthew Broderick), um contador neurótico, para produzir o pior espetáculo teatral da história, depois que os dois descobrem que um grande fracasso poderá deixá-los ricos graças a uma manobra contábil. A dupla faz tudo para que o show dê errado. Eles decidem produzir “Primavera para Hitler”, uma ode musical ao Führer escrita pelo neonazista Franz Liebkind (Will Ferrell), que acaba assumindo o papel do protagonista nos ensaios. Para arrecadar dinheiro no varejo, Max transa com todas as velhinhas judias de Nova York. Enquanto isso, Leo envolve-se com a beldade sueca Ulla (Uma Thurman), que se reveza entre os papéis de secretária da dupla e de Eva Braun na peça. Para dirigir o show, eles convocam a rainha do kitsch Roger De Bris (Gary Beach).

A dupla faz tudo para que o show dê errado. Eles decidem produzir “Primavera para Hitler”, uma ode musical ao Führer escrita pelo neonazista Franz Liebkind (Will Ferrell), que acaba assumindo o papel do protagonista nos ensaios. Para arrecadar dinheiro no varejo, Max transa com todas as velhinhas judias de Nova York. Enquanto isso, Leo envolve-se com a beldade sueca Ulla (Uma Thurman), que se reveza entre os papéis de secretária da dupla e de Eva Braun na peça. Para dirigir o show, eles convocam a rainha do kitsch Roger De Bris (Gary Beach). O filme manteve a dupla central do show da Broadway, Nathan Lane e Matthew Broderick – inferiores aos do filme original, o grande Zero Mostel e Gene Wilder, mas ainda assim versáteis tanto nas cenas cômicas quanto nas musicais. E acrescentou dois coadjuvantes de peso: Thurman, que está deliciosa no papel de loira burra (ela não sabe dançar, mas quem se importa?), e Ferrell, um dos comediantes mais talentosos da nova geração, que se esbalda no papel de neonazista.

O filme manteve a dupla central do show da Broadway, Nathan Lane e Matthew Broderick – inferiores aos do filme original, o grande Zero Mostel e Gene Wilder, mas ainda assim versáteis tanto nas cenas cômicas quanto nas musicais. E acrescentou dois coadjuvantes de peso: Thurman, que está deliciosa no papel de loira burra (ela não sabe dançar, mas quem se importa?), e Ferrell, um dos comediantes mais talentosos da nova geração, que se esbalda no papel de neonazista.  A direção também ficou por conta de Susan Stroman, a mesma da montagem na Broadway – o que foi provavelmente o grande erro da produção. Em seu primeiro filme, ela se mostra incapaz de superar a origem teatral da obra e de encontrar tom, ritmo e mise en scène cinematográficos para o material. Se não fosse pela direção desastrada, “Os Produtores” seria um daqueles velhos exemplares da grande carpintaria hollywoodiana, em que as muitas partes da produção se encaixam para formar um conjunto perfeito.

A direção também ficou por conta de Susan Stroman, a mesma da montagem na Broadway – o que foi provavelmente o grande erro da produção. Em seu primeiro filme, ela se mostra incapaz de superar a origem teatral da obra e de encontrar tom, ritmo e mise en scène cinematográficos para o material. Se não fosse pela direção desastrada, “Os Produtores” seria um daqueles velhos exemplares da grande carpintaria hollywoodiana, em que as muitas partes da produção se encaixam para formar um conjunto perfeito. Ainda assim, o trabalho de Mel Brooks sustenta o filme e garante uma diversão acima da média. Além do grande dialoguista de sempre, ele se revela um bom compositor, criando um musical que ironiza a extravagância do gênero, que escancara seu ridículo. O cinema andava precisando de um pouco de incorreção política. E, nesse campo, Brooks ainda é um mestre.

Ainda assim, o trabalho de Mel Brooks sustenta o filme e garante uma diversão acima da média. Além do grande dialoguista de sempre, ele se revela um bom compositor, criando um musical que ironiza a extravagância do gênero, que escancara seu ridículo. O cinema andava precisando de um pouco de incorreção política. E, nesse campo, Brooks ainda é um mestre.

Ao ser criticado por sua visão da Guerra do Golfo, o diretor inglês Sam Mendes (de “Beleza Americana”) disse que a liberdade de expressão lhe garante a possibilidade de fazer o filme que bem entender, no momento que quiser – o que ninguém pode discutir. Mas ele há de reconhecer que fazer um elogio do fuzileiro em plena guerra do Iraque tem suas implicações – entre elas, ser identificado como autor de um filme de direita.

Ao ser criticado por sua visão da Guerra do Golfo, o diretor inglês Sam Mendes (de “Beleza Americana”) disse que a liberdade de expressão lhe garante a possibilidade de fazer o filme que bem entender, no momento que quiser – o que ninguém pode discutir. Mas ele há de reconhecer que fazer um elogio do fuzileiro em plena guerra do Iraque tem suas implicações – entre elas, ser identificado como autor de um filme de direita.

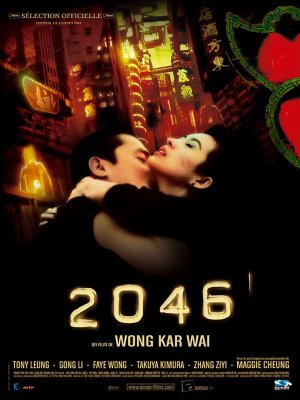

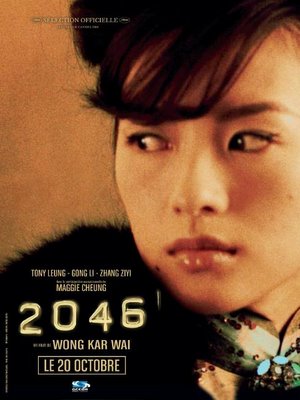

Há uma tristeza ou impossibilidade de amar do personagem de Mr. Chow, interpretado por Tony Leung em 2046 - Os Segredos do Amor, que estréia nesta sexta-feira. É uma metáfora da tristeza ou impossibilidade de filmar do próprio Wong Kar-wai, que retoma, amplia e desconstrói sua obra-prima anterior, Amor à Flor da Pele. O filme concorreu no Festival de Cannes, em 2004. Ontem Kar-wai foi anunciado como o presidente do júri de Cannes/2006.

Há uma tristeza ou impossibilidade de amar do personagem de Mr. Chow, interpretado por Tony Leung em 2046 - Os Segredos do Amor, que estréia nesta sexta-feira. É uma metáfora da tristeza ou impossibilidade de filmar do próprio Wong Kar-wai, que retoma, amplia e desconstrói sua obra-prima anterior, Amor à Flor da Pele. O filme concorreu no Festival de Cannes, em 2004. Ontem Kar-wai foi anunciado como o presidente do júri de Cannes/2006. Kar-wai fala sobre 2046: "No momento em que Hong Kong foi reintegrada à China, em 1997, eu comecei a desenvolver um projeto que deveria se desenrolar 50 anos após o término da reintegração. Seria um filme sobre a promessa, construído sob o signo da esperança. E coincidiu que eu tinha esse outro projeto, ao qual não conseguia dar forma, intitulado Verão em Pequim. Esse ‘sonho de filme’, cruzado com o livro Duidao, de Liu Yichang, resultou em Amor à Flor da Pele. Durante a filmagem, descobri o quarto 2046, do hotel em que Tony e Maggie se encontram, e voltei ao outro projeto, que se tornou o de um filme em dois capítulos. Mas eu não queria fazer uma seqüência - para mim, a história de Tony e Maggie estava completa. Comecei, então, a devanear, imaginando uma história sobre a relação de Tony com várias mulheres, enquanto ele busca, em vão, a ideal."

Kar-wai fala sobre 2046: "No momento em que Hong Kong foi reintegrada à China, em 1997, eu comecei a desenvolver um projeto que deveria se desenrolar 50 anos após o término da reintegração. Seria um filme sobre a promessa, construído sob o signo da esperança. E coincidiu que eu tinha esse outro projeto, ao qual não conseguia dar forma, intitulado Verão em Pequim. Esse ‘sonho de filme’, cruzado com o livro Duidao, de Liu Yichang, resultou em Amor à Flor da Pele. Durante a filmagem, descobri o quarto 2046, do hotel em que Tony e Maggie se encontram, e voltei ao outro projeto, que se tornou o de um filme em dois capítulos. Mas eu não queria fazer uma seqüência - para mim, a história de Tony e Maggie estava completa. Comecei, então, a devanear, imaginando uma história sobre a relação de Tony com várias mulheres, enquanto ele busca, em vão, a ideal."