Joaquin Phoenix conheceu Johnny Cash cerca de seis meses antes de sequer imaginar que viria a interpretá-lo no cinema. O músico era cinéfilo e convidou o ator para jantar em sua casa de Hendersonville, Tennessee, por causa da atuação dele em “Gladiador”, como o invejoso, covarde e parricida imperador Commodus.

Phoenix ouviu-o cantar “Banks of the Ohio” com June e rezar antes da refeição. Ouviu-o, também, elogiar seu pedaço favorito no filme de Ridley Scott: “É quando você diz ‘seu filho gritou como um menina enquanto o pregavam na cruz e sua mulher gemeu como uma prostituta enquanto eles a estupravam de novo e de novo e de novo.’”

Contada pelo aturdido ator, a história está numa das reportagens da edição especial da revista inglesa “Q”, dedicada a Cash e à história do country rock. O vôo sem escalas da piedade à crueldade define o músico que, junto com Elvis Presley, seu colega de gravadora Sun, foi o único a ser admitido tanto no Rock and Roll quanto no Country Hall of Fame.

“Johnny e June” não é o filme que eu teria feito sobre Johnny Cash, mas e daí? Três anos antes de morrer, o que ocorreu em 2003, aos 71 anos, ele selecionou, de sua vasta obra, uma antologia em três volumes, que se chamavam “Love”, “God” e “Murder”. Estes foram os grandes temas de sua vida. O recorte do filme dirigido por James Mangold é, pela presença inspiradora de June, muito mais amor que Deus ou assassinato.

Eu teria preferido um filme mais sombrio sobre aquele que, segundo Nick Cave, na mesma “Q Classic”, pela primeira vez o fez pensar que a música poderia ser má. Nick Cave, aquele crooner dos infernos. Com quem Cash gravou “I’m so lonesome I could cry”, de outra lenda tenebrosa do country, Hank Williams, e de quem Cash gravou “The mercy seat”, cantada por um sujeito que frita na cadeira elétrica. Sim, mas e daí?

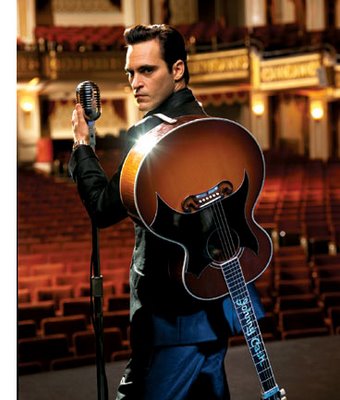

Num ano em que nenhum dos candidatos a melhor filme me entusiasmou, meu interesse maior estava na disputa pelo Oscar de melhor ator. Torci por Phoenix. Não apenas porque seu desempenho de fato é impressionante — na cena em que o cantor sai da detenção por posse de anfetaminas e põe a cara na porta do quarto da filha Rosanne, Phoenix é Cash — mas porque torcer pelo intérprete era uma forma de torcer pelo personagem.

Essa torcida, no entanto, não ocorreu sem alguma divisão. Porque dois dos outros personagens que “disputavam” o Oscar, os jornalistas Edward R. Murrow (interpretado por David Strathairn) e Truman Capote (por Philip Seymour Hoffman, o ganhador), também me são caros. Hoffman, porém, já vivera na tela um coleguinha que me é ainda mais caro: ele foi o crítico de rock Lester Bangs em “Quase famosos”, de Cameron Crowe.

Dos concorrentes verdadeiramente ficcionais ao Oscar, não vi Terrence Howard, de “Ritmo de um sonho”, e detestei a atuação de Heath Ledger em “Brokeback Mountain” (Jake Gyllenhaal, sim, estava ótimo). Aquele jeito de falar com a boca meio fechada é coisa de quem estudou os faroestes de John Wayne ou Clint Eastwood e não entendeu nada.

Aproveito para responder a leitores que perguntam o que achei de “Brokeback Mountain”, injuriados porque a maioria dos “bonequinhos” do GLOBO não gostou do filme de Ang Lee. Não gostei nem desgostei. É um filme tão bonito (inclusive na trilha do argentino Gustavo Santaolalla, responsável pelas de “Amores perros” e “Diários de motocicleta”) quanto banal. Se os protagonistas não fossem dois caubóis, a platéia cairia na risada nas horas em que eles discutem a relação. A correção política morde os lábios.

De volta a “Johnny e June”, a minha torcida no Oscar se estendeu à ganhadora Reese Witherspoon, apesar do instinto mais primitivo de querer passar tudo para o nome de Keira Knightley, concorrente pelo filme de moças “Orgulho e preconceito”. Ambas, aliás, compartilham um certo prognatismo, o que lhes dá um ar deliciosamente petulante. Reese está muito bem como June Carter, a mulher que resgatou Cash de seu Demônio pessoal. E, cabelos tingidos de castanho escuro, está até mais bonita que em seu louro natural.

No filme, ela e Phoenix conseguem, sobretudo nas cenas de palco, reproduzir a química que sempre arrepiou quem quer que tenha ouvido uma gravação de “Jackson”. Mangold tê-los filmado quase sempre de costas, de frente para a platéia, do ponto de vista do baterista, digamos assim, nos passa uma terna sensação de intimidade. Além disso, a reveladora seqüência em Folsom Prison, que abre e fecha “Johnny e June”, capta bem o espírito dos eletrizantes shows que Cash fez para os detentos de lá e de San Quentin.

A razão da empatia entre o astro do Tennessee e os assassinos da Califórnia está nas notas do encarte do volume “Murder” daquela tripla antologia de 2000. Nelas, o cineasta Quentin Tarantino escreveu: “Cash canta sobre homens que estão tentando escapar. Escapar da lei, escapar da pobreza em que nasceram, escapar da prisão, escapar das pessoas que os torturam. Mas uma coisa da qual Cash nunca os deixa escapar é do remorso.”

É esta ambivalência que permeia também o causo relembrado por Phoenix. Ou ainda o diálogo do filme em que os executivos da gravadora Columbia alertam que seu público cristão pode não gostar de ouvi-lo cantar para criminosos. “Então, eles não são cristãos", diz Cash. Ele sacou que não há bondade nenhuma em perdoar quem nunca pecou.

Nenhum comentário:

Postar um comentário